الكاتب / بروفيسور قاسم المحبشي..

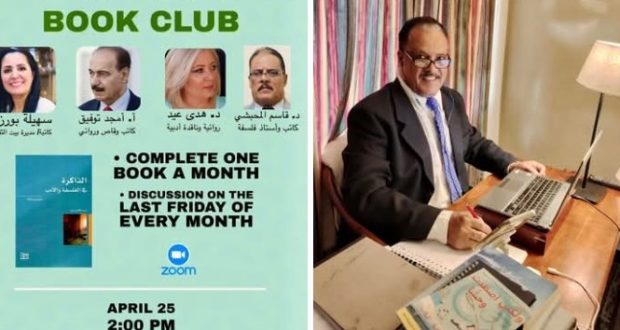

البارحة كنا في بيت الثقافة والفنون بواشنطن، نادي الكتاب، نافذة معرفية في ندوة مكرسة لقراءة كتاب الذاكرة في الفلسفة والأدب للإنجليزية ماري وارنوك. كنا أربعة من النوع الأجتماعي، الدكتورة سهيلة بورزق صاحبة البيت ومديرة النادي والأستاذة هدى عيد روائية وناقدة لبنانية والروائي العراقي أمجد توفيق من بغداد وأنا من فلسفة التاريخ والحضارة. على مدى ساعتين وربع احتدم النقاش حول الذاكرة ومعانيها كما تناولتها الكتاب. أدارة الندوة دكتورة سهيلة بكفاءة واقتدار بحضور نخبة متميزة من المثقفين والمهتمين العرب في مختلف بقاع العالم. كانت الندوة اونلاين عبر تطبيق Zoom واليكم خلاصة مداخلتي:

تسألت الفيلسوفة البريطانية، هيلين ماري وارنوك (14 أبريل 1924 – 20 مارس 2019)

في كتابها الذاكرة في الفلسفة والأدب ١٩٨٧م

ما أهمية الذاكرة التي نمنحها تقديرا الرفيع؟

في ضوء هذا التساؤل جاء كتابها المكرس لبحث

الذاكرة في الفلسفة والأدب من زاوية نظر وجودية تحليلية إذ تعد من البريطانيين القلائل الذين تأثروا بالفلسفة الوجودية. تميزت ورنوك بتنوع اهتماماتها الفلسفية، حيث برعت في الفلسفة الأخلاقية من منظور وجودي، فلسفة العقل، التربية، وأخلاقيات القضايا العامة. في بداية مسيرتها، ساهمت مع الروائية آيريس مردوخ في التعريف بالفلسفة الوجودية في بريطانيا، رغم هيمنة الفلسفة التحليلية. في أعمالها المتأخرة، دمجت بإبداع بين الفلسفتين الوجودية والتحليلية، مما أضفى طابعًا مميزًا على كتاباتها العديدة ومنها؛ فلسفة سارتر ، 1963 وأخلاقيات الوجودية ١٩٦٧ والوجودية ١٩٧٠م والخيال ١٩٧٦ ومحتال مع الله: إبعاد الدين عن السياسة ٢٠١٠م .الطبيعة والفناء: ذكريات فيلسوف في الحياة العامة (2004) وغير ذلك من الكتب والدراسات المنشورة. يهمنا اليوم التوقف عن كتابها المهم، الذاكرة في الفلسفة والأدب١٩٨٧م ، ترجمة فلاح رحيم عن دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ٢٠٠٧م في ٢٢٢صفحة من القطع الكبير. الكتاب يتناول موضوع الذاكرة بوصفها خطابا مشتركاً بين الفلسفة والأدب، عبر المسار التاريخي للأفكار كما هو الحال في الكتب أو الدراسات التي تستعرض تداخلات الفلسفي بالسرد الأدبي والنظري بالتجريبي في معالجة الذاكرة. كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الأهمية إذ عرضت فيه ورانوك الذاكرة في السياق التاريخ للفكر الفلسفي والسرد الأدبي في ستة محاور رئيسية فضلا عن المقدمة التي استهلّتها بمقاربة مفهوم الذاكرة بوصفها فعالية عقلية واهميتها في تشكيل الهويات الفردية والجمعية للكائنات العاقلة تحت عنوان ( الذاكرة والدماغ) بعدها

تناولت الذاكرة في تاريخ الفلسفة مستعرضة آراء أهم الفلاسفة الكلاسيكيين: أفلاطون، أرسطو، ديكارت، لوك، هيوم بالنقد والتقييم إذ اكدت

إن سؤال الذاكرة قد شغل الفلاسفة منذ أقدم العصور، ويعد أفلاطون من ابرز الفلاسفة الإغريق الذين بحثوا في الذاكرة بوصفها معرفة مكتسبة من عالم المُثل؛ المعرفة تذّكر! تلك هي الخلاصة الأفلاطونية في تأمل الذاكرة ثم عرضت موقف أرسطو من الذاكرة بوصفها صورة حسية تنطبع في ذهن الإنسان كما ينطبع الخاتم في عجين الصلصال واستعرضت الذاكرة في الفلسفة الحديثة، بدءاً من الذاكرة الفردية عند ديكارت ولوك وهيوم ونيتشة إلى الذاكرة الفينمولوجية الوجودية عن هوسرل وبرغسون وسارتر إذ إن تأثرها بسارتر وبيرغسون يعكس اهتمامها بالبعد الزمني الوجودي للذاكرة، بينما نقدها للوك وهيوم ورسل يتماشى مع التوجهات النقدية للحداثة. وفي السياق الأدبي، تربط وارنوك الذاكرة بالمخيلة، مشيرة إلى أن الأدب يعتمد على الذاكرة لخلق تجارب تخييلية تحاكي الواقع. تستشهد بأعمال أدبية مثل أعمال ( مارسيل بروست، وفرجينيا وولف) التي تبرز دور الذاكرة في تشكيل السرد، مثل روايات بروست، حيث تكون الذاكرة اللاإرادية مدخلاً لاستعادة الماضي بطريقة فنية وعالج الكتاب مفهوم الذاكرة ووظائفها الأساسية وعلاقاته المعقدة كالعلاقة بين الذاكرة واستمرار الهوية الشخصية عبر الزمن والذاكرة والخيال ودرس فكرة أن الهوية تعتمد فقط على استمرارية الذاكرة. والذاكرة والنسيان وكيف تتغير الذكريات مع الزمن وأثر الخيال والتأويل على بنية الذكريات وكيف يتم التعبير عن الذكريات من خلال اللغة والعلاقة بين الرواية والتاريخ أو الفرق بين الذاكرة الإبداعية (كما في الأدب) والذاكرة التقريرية وغير ذلك من العلاقات. في سياق قرأتي للكتاب الذي صادف هوى في نفسي بحكم تخصصي في فلسفة جان بول سارتر الوجودية وجدت وارنوك قد تأثرت بنظرية سارتر بالذاكرة في سياق فلسفته الوجودية، وبالأخص في أعماله المبكرة مثل “الخيال” ونظرية في الانفعالات” ١٩٣٩ بالإضافة إلى “الوجود والعدم” ١٩٤٣ إذ أكدت أن سارتر يقدم تمييزًا حاسمًا بين الذاكرة كعملية وعي بالماضي والذاكرة كقدرة على إبداع ما هو غائب. هذا التمييز يُعد محوريًا في مقاربتها للذاكرة كجسر بين الواقع والإبداع. فالذاكرة ليست مجرد استرجاع ميكانيكي للأحداث، بل هي فعل واعٍ يتطلب من الفرد اتخاذ موقف تجاه الماضي. في “ الوجود والعدم”، يصف سارتر الوعي بأنه دائمًا “وعي بشيء”، مما يعني أن الذاكرة هي عملية قصدية تُعيد تشكيل الماضي وفقًا للحاضر. وتتبنى تمييز سارتر بين الذاكرة والمخيلة فالذاكرة بحسب سارتر، تُحيل إلى أحداث كانت موجودة فعلاً، بينما المخيلة تخلق كيانات غير موجودة. تستخدم وارنوك هذا التمييز لربط الذاكرة بالإبداع الأدبي، حيث يعتمد السرد الأدبي على تداخل الذاكرة والمخيلة لخلق تجارب فنية ترى وارنوك إن الهوية ليست ثابتة، بل هي مشروع مستمر يُعاد تشكيله عبر اختيارات الفرد فالوجود أسبق من الماهية والذاكرة، إذن، ليست مجرد سجل للماضي، بل هي أداة يستخدمها الفرد لإعادة اختيار ذاته ومنحها المعنى في ضوء حريته.

✍🏻 ملاحظتي في كتاب الذاكرة في الفلسفة والأدب :

اهملت هيلين وارنوك الاشارة إلى فلاسفة مهمين منهم ميشيل فوكو صاحب المنهج الجينالوجي الحفري الذي يعد أهم فيلسوف معاصر بحث في علاقة المعرفة بالسلطة والذاكرة في مختلف كتاباته واهمها؛ الكلمات والأشياء، الرقابة والمعاقبة، تاريخ الجنون، وتاريخ الجنسانية إذ أكد إن الذاكرة هي رهان صراع قوى الهيمنة ليست مجرد عملية فردية أو محايدة، بل هي ساحة صراع تخضع لديناميكيات السلطة، حيث تُشكل وتُوجه لخدمة الهيمنة. الذاكرة عنده ليست مجرد استرجاع فردي أو محايد للماضي، بل هي عملية مشروطة بالخطابات السائدة. الخطاب، كما يراه فوكو، هو نظام من القواعد والممارسات التي تُحدد ما يمكن قوله، تذكّره، أو تسجيله في لحظة تاريخية معينة. الذاكرة، إذن، تخضع للتحكم والانتقاء: ما يُحفظ في الذاكرة الجماعية أو الفردية هو ما يتماشى مع الخطابات المُهيمنة، بينما يتم تهميش أو محو ما يتعارض معها ففي كتابه المراقبة والمعاقبة (Surveiller et punir)، يوضح كيف تُستخدم الذاكرة كأداة للسيطرة الاجتماعية. على سبيل المثال، السجلات، الأرشيفات، والوثائق التاريخية ليست مجرد تخزين محايد للمعلومات، بل هي وسائل تُستخدمها السلطة لتسجيل وتنظيم المعرفة بما يخدم مصالحها. الذاكرة الجماعية، مثل التاريخ الرسمي، تُشكَّل عبر اختيار ما يُسجَّل وما يُنسى، مما يعزز روايات معينة على حساب أخرى.

وبالمثل اهملت الفيلسوف ماري أونوك الاشارة إلى جاك دريدا، فيلسوف التفكيك صاحب الكتابة والأختلاف وصيدلية أفلاطون والختان بوصفة ذاكرة الجسد وأطياف ماركس وغيرها من الكتب المهمة التي تبحث في ذاكرة مركزية العقل والحضور المباشر للكلام الشفاهي كما هو حال سقراط. فالذاكرة عند دريدا ليست مجرد استرجاع للماضي، بل هي عملية ديناميكية ترتبط بمفهوم “الأثر”. الأثر هو بقايا أو علامة تشير إلى شيء غائب، لكنها لا تُعيد إنتاجه بشكل كامل. الذاكرة، إذن، ليست استعادة مطابقة للحدث الأصلي، بل هي إعادة بناء مشروطة بالاختلاف والتأويل. كل فعل تذكّر يحمل في طياته غيابًا جزئيًا، لأن الماضي لا يمكن استعادته كما كان.

كما إنها تخضع لمبدأ “الاختلاف”، أي التأجيل (Deferral) والتفريق (Difference). عندما نتذكر، فإننا لا نصل إلى المعنى أو الحدث الأصلي بشكل مباشر، بل نتحرك عبر سلسلة من العلامات والتأويلات التي تؤجل المعنى وتُنتج فروقات. الذاكرة، بهذا المعنى، هي عملية مستمرة من التفاوض بين الحاضر والماضي

وفي كتاب دريدا (حمى الأرشيف)، يناقش كيف أن الأرشيف (كمخزن للذاكرة) ليس مجرد تسجيل محايد للماضي، بل هو عملية انتقائية مشروطة بالسلطة، الرغبة، والنسيان. الذاكرة، إذن، ليست مجرد حفظ، بل هي فعل إبداعي وتدميري في آن واحد، حيث يتم اختيار ما يُحفظ وما يُمحى. وفي سياق منهج التفكيك، يُظهر دريدا أن النسيان ليس مجرد عَرَض سلبي، بل هو عنصر جوهري في بنية النصوص والتجارب البشرية. التفكيك يكشف عن التناقضات والفجوات داخل النص، والنسيان هو إحدى هذه الفجوات. كل نص، سواء كان أدبيًا، فلسفيًا، أو تاريخيًا، يحمل في طياته ما تم نسيانه – سواء كانت معاني بديلة، سياقات مُهمَلة، أو أصوات مكبوتة.

من خلال التفكيك، يُبرز دريدا كيف أن النسيان يفتح المجال لتعددية المعاني. فعندما ننسى تفسيرًا معينًا أو سياقًا معينًا، فإننا نُتيح الفرصة لتفسيرات جديدة. النسيان، بهذا المعنى، هو شرط للحرية الفكرية، لأنه يمنع التثبيت النهائي للمعنى ويُبقي النص مفتوحًا على التأويل.

وقد لفت نظري تفسير جاك دريدا للنسيان وعلاقته بالذاكرة ورغم أن النسيان يُعدّ قوة إنتاجية في فلسفته، إلا أنه يحمل أيضًا بعداً أخلاقيًا. ففي السياقات المتعينة مثل الذاكرة الجماعية أو التاريخ السياسي ، يمكن أن يكون النسيان أداة للقمع، كما في نسيان الضحايا أو المظالم التاريخية. دريدا، من خلال تحليله للأرشيف والذاكرة، يدعونا إلى تحمّل مسؤولية التذكّر، ليس بمعنى الحفظ الكامل (وهو مستحيل)، بل بمعنى الاعتراف بالنسيان كجزء من العملية التاريخية والثقافية. وفي ذات الوقت يحذر دريدا من الرغبة في “التذكّر الكامل”، لأنها قد تؤدي إلى تجميد الماضي ومنع إمكانية التجديد. النسيان، إذن، يحمل توترًا أخلاقيًا بين ضرورة تذكّر الماضي والاعتراف بحتمية نسيانه.

ومن المأخذ النقدية التي سجلتها على كتاب ماري اورنوك في الذاكرة إغفالها الاشارة إلى علماء النفس ومنهم سيجموند فرويد صاحب التحليل النفسي عالم النفس الفرنسي جال لاكان صاحب النظرية المآوية الذي بحث تشكل الذاكرة طويلة المدى عند الفرد الإنساني إذ أكد أن المرحلة المآروية هب التي يمر بها الطفل عادة بين عمر 6 إلى 18 شهراً، حين يتعرف على صورته في المرآة لأول مرة ويدرك أنها “هو”. قبل هذه اللحظة، لا يكون لدى الطفل إدراك متماسك لذاته ككيان مستقل ومتماسك ولكنها ليست لحظة وعي بسيط بالذات، بل لحظة خادعة ومؤسسة في آنٍ معًا الطفل يرى صورته في المرآة كصورة كاملة ومتماسكة، في حين أن تجربته الجسدية الفعلية ما تزال مجزأة وغير منسجمة (لأنه لا يتحكم بعد كليًا في جسده) بالتالي، فإن “الذات” التي يتعرف عليها الطفل ليست حقيقية بالكامل، بل هي صورة “مثالية”، أشبه بنموذج خارجي يتماهى معه، وهي من هنا تشكل “أنا وهمي”

على كل حال منحتني قراءة كتاب الذاكرة في الفلسفة والأدب فرصة رائعة لإعادة التفكير في سؤال الذاكرة استوقفني سؤال الذاكرة بوصفه حالةً وجودية يعيشها كل فرد يقول ( أنا) رمز ضمير المتكلم الحاضر الدائم في كل لغات العالم. ماذا تعني (أنا)؟ وماذا يحدث لو عجز الكائن عن قولها؟ أنها تعني اسمي الذي يحمل جسمي هنا ولآن ولكنه ولد وتشكل في الماضي منذ طفولتي ولحظتها المآروية – بحسب عالم النفس الفرنسي جاك لأكان وهكذا ينفتح سؤال الذاكرة على مدى متزايد الاتساع من المفاهيم والآفاق، إذ تبين لي وأنا أعيد القراءة في المفهوم ومعناها أنه شديد الاتصال والتداخل بسلسلة كاملة من المفاهيم الهامة منها ( ذاكرة ، تذكرة ، مفكرة، عقل ، لغة ، هوية، زمان، مكان ، تاريخ ، سرد، رواية، تُمثل، تُذكر، تداعي ، الصورة، الحفظ ، الخزن، المعرفة الخيال ، النسيان، الزمان، التوقع، الحنين، الندم، الصفح ، الغفران الحضور الغياب الخ) وربما كان سؤال الذاكرة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمتلك راهنة جديدة بعكس ما كان عليه في الأزمة الماضية حينما كانت تقنيات الذاكرة والتذكر محدودة بلغة الجسد والاستجابة السحرية اللاهوتية لمقاومة الفناء ف تحنيط الجسد يمثل محاولة للإبقاء على الذات الجسدية كأداة لاستدعاء الشخص، وهويته، وربما حتى روحه.

فالمومياء ليست جسداً ميتاً فحسب، بل هي مستودع للهوية، ملفوف بذاكرة طقسية ودينية، تحاول ربط الحياة بالموت، والزمن بالأبدية وبهذا المعنى من المهم اعادة النظر لمعنى الذاكرة ووظيفتها الميتافيزيقية فالأهرامات ليست مجرد مقابر ملكية، بل هي تعبير مادي ضخم عن الرغبة في البقاء – ليس فقط الجسدي، بل الرمزي أيضاً.

إنها نصب تذكارية للسلطة، والهوية، والخلود، ومشروع هندسي هدفه تحدي الزمن والنسيان.

بهذا المعنى، فهي ذاكرة مصنوعة من الحجر، تقول: “نحن هنا، كنا هنا، وسنبقى” وكذلك كانت الصروح الأثرية القديمة ولا زال الناس يستخدمون النصب التذكارية بالمعنى ذاته.

” لقد كان تحويل الأجسام الميّتة إلى مومياء من أجل ضمان خلودها هو أقدم تقنيات الذاكرة كما ظهرت في مصر القديمة كأقدم الحضارات التي اخترعت الكتابة والفنون والأساطير والآلهة.

أمّا اليوم فأسئلة الذاكرة قد غيّرت من مفرداتها : سيكون السؤال عندئذ هو “كم عدد الجيجاوات (GO) لبطاقة الذاكرة الرقمية لحاسوبك؟ “. بحيث كلّ وله طاقته الرقمية على تخزين المعطيات داخل عقل رقمي، لم نعد نحتاج إلى حمله داخل أدمغتنا بل منحناه للحاسوب كجزء جوهري من هوياتنا ما بعد الرقمية” فما هي الذاكرة؟ وما علاقتها بالزمان والتاريخ واللغة والهوية؟ وما الفرق بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية؟.

كما هو واضح إن موضوع الذاكرة يقع في صميم انشغال عدد من انساق المعرفة العلمية ( علم النفس، التاريخ، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الدراسات الثقافية والدين وغيرها) ففي القرآن الكريم وردت الكلمة ( ذاكرة، ذكر، تذكير ، وما شابه ٢٦٨ مرة بتنويعات مختلفة منها:

( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} (الذاريات:55) ( فاذكروني أذكركم} (البقرة:152) ( واذكروا نعمة الله عليكم} (آل عمران:10 : ( فذكر إنما أنت مذكر) وغيرها وفي الثقافة الشعبية تستخدم رمزية الذاكرة بصياغات كثيرة منها : من تذكر ما تعثر! النسيان نعمة، والتذكّر حكمة! من نسي قديمه تاه! من لا يتذكر، يكرر الخطأ مرتين! اذكر المعروف، ولو بعد حين!.

وفلان عنده ذاكرة سمكة! وذاكرة التاريخ التي لا ترحم. وفي كل ثقافات الشعوب هناك استخدامات متشابهة للذاكرة والتذكر.

وقد كانت الذاكرة منذ أقدم العصور موضوعا للتأمل الفلسفي والبحث العلمي ولازالت حتى اليوم ورغم إنها تتصل بحياة كل إنسان عاقل إلا انه يندر التوقف والتساؤل بشأنها وموقف معظمنا حينما نواجه سؤال ماهي الذاكرة؟، أنني اعرفها ولا اعرف ماهي على وجه التحديد!.

فما هي الذاكرة التي بدونها يستحيل التواصل بين الناس؟ وما علاقتها بالتاريخ والهوية والفن والخيال والنسيان؟ وهل يمكن التمييز بين ذاكرة فردية وذاكرة جمعية؟..

منشور برس موقع اخباري حر

منشور برس موقع اخباري حر