الجرسون*

________________

كتب: ريان الشيباني

أتى به أحد الأشخاص في أصائل أحد شتاءات بداية القرن، وتَرَكَهُ في زقاق المطعم الذي أعمل فيه بمدينة تعز. كان قد تم انتزاعه من الدّار التي يسكن فيها مع زوجته، بعد طول إقامة بجانبها. سألني: من أنت؟ أخبرته باسمي، فهز رأسه وقال: هاااااا، أنت الشاب الذي تكتب في الجرائد، هل ستكتب قصتي يومًا؟ قلت له: سأحاول. وكنت بالفعل حينها معلقًا بالجرائد، وأكتب لها كل يوم، إلا أنها تنشر لي مع كل عشرة مقالات مرسلة عبر الفاكس، مقالًا واحدًا.

سألته أنا أيضًا، من أين أتى، وما الذي ينوي فعله، قال: إنني في مهمة لجمع الحارث، سألته: أي حارث؟ّ! ردْ: الحارث ابن عُباد. عرفت بعدها ان اسمه، عُباد، وأنه يعتزم تنمية حيواناته المنوية لإنجاب طفل، على الرغم من أن زوجته انتزعت منه عنوة، وصارت في منزل أهلها. كنت أقول له: يا عُباد، هل ستعود زوجتك إليك؟ فيرد: نعم، هذه الحرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.

افسحت له المجال ليأخذ مكاني في المغسلة على صواني المرق، بينما قعدت أنا على الجانب المقابل منه، أعمل في تقشير البطاطا. كنت أراه غاية في الأناقة، في نهاية الثلاثين؛ سمين ومتوسط الهيئة، لكن لديه لسان لاذع وذرب أحيانًا، وهش إلى درجة أنه وهو يتكلم معك، ينقطع في منتصف الجملة، ثم يحدق فيك، ليقول: ما هذا الرغي الذي أقوله، أفسح لي الطريق.

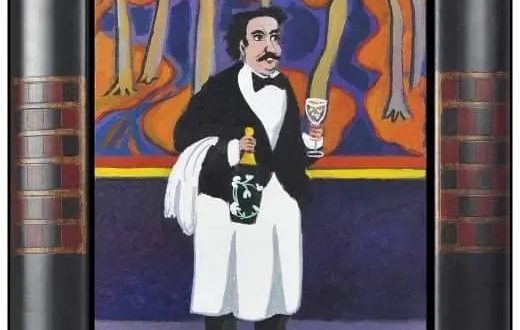

مرت الأيام، استطاع فيها الترقّي إلى وظيفة جرسون، ليصير كل زبائننا طوع إشارته، إلى درجة قيام الزبائن بمناداته وهم من على البوابة، وكان كثير منهم يرفضون أن يقدم لهم الطعام جرسون آخر. هذا الأمر شجّع على تقبل العادات الغريبة ليومه، فهو يحرص عند الساعة العاشرة على مغادرة المطعم إلى سوق القات في منطقة عصيفرة، رغم وجود أسواق قريبة، لكنه لا يتخلى عن قاته. يغادر عند الواحدة ظهرًا، أي عند الذروة، بين ضجيج الزبائن وتشنجاتهم، ليبدّل ملابسه على طريقته المتأنية، ويرش جسده بالعطر الفواح، ثم يعود.

إنه ينفق كل راتبه الشهري على مغسلة الملابس وبائع القات؛ ذلك الذي يسافر إلى شراءه طويلًا، وباكت سيجاره الروثمان وباقة متميزة من العطور. قال لي ذات يوم: يا فتى الجرائد، هل تصدّق أنني في حياتي كلها لم أذق سيجارة أخرى غير هذا الروثمان اللعين. وعلى ما فيه من التغنج واللسان السليط، إلا أنك لا تستطيع أمام جُمله القصيرة، أن تعرفْ عنه شيئًا، سوى كونه الرجل الغامض الذي تركه في زقاقنا شخص مجهول. قلت له: من ذاك الذي أحضرك إلى هنا؟ قال: ابن قحبة، ما دخلك به.

في صباح ما، بدا أنه مكفهر وحزين، ويقعد على كيس الأرز في الزاوية. نادى عليّ، وقال: يا فتى الجرائد، تدري؟ لا أمل. بالأمس تهورت قليلًا. وعندما سألت ما الذي فعله، قال: لقد مارست العادة السرية، ثم صمت قليلًا، ويشيح بوجهه، ورأيته يزيح دموعه بإبهامه، إلى أرضية البلاط الرطبة التي أصبْتَها بتقشير البطاطا. نعم، تلك العاهرة مع زبائنها الخليجيين، أصابتني بالشبق. تخيلت أني أركبها، وها أنذا! كان يتحشرج وهو يصف طفله المُهْدرْ: سنة كاملة وأنا ألملمه في خصيتيّ، ثم رأيته يسيح في صحن الحمام هكذا دون شفقة. نعم تركت كل الصحون التي في يدي، وذهبت لسكبه دون رادع.

أُتيحتْ الفرصة لي هنا، بتخيّل طفله، يسيح بين ملايين الحيوانات المنوية المنسابة إلى نقرة الحمام، وشعرت أيضًا بأساه، لكن لم يسمح لي بإقامة مأتم على انقاضه، لطم وجهه بكلتا يديه، ونهض قافزًا من فوق كيس الأرز، ثم وبخّني: أنت لا تصلح لشيء، إلا لتلك الجرائد التي تتأبطها كل يوم. هل أنطلى عليك أنني حزين على حيوان منوي؟ ها، إلى الجحيم يا طفلي إلى الجحيم.. أفسح لي الطريق.

وفي أحد مصايف المدينة، والتي تجعلها دبقة وتحيل سكانها إلى السئم، في ظهيرة حارة تسلخ الجلد والمكيّفات الهوائية تعمل بكامل طاقتها، دخلنا عليه وهو مقتعد على كيس الأرز، في زاوية المخزن، المجاورة لصالة تقديم الطعام. ظنناه يقوم بممارسة طقوسه، التي لا يتجرأ عليها أحد: التدخين في مكاننا المكيف. لكنه أكمل تدخينه، وبقيَ على حاله، واضعًا ذراعًا على الأخرى، ومُجتاحًا بصمت رهيب. ملامحه أيضًا كانت وحشية، ويقدح منها الشر.

صرخ به رب العمل أن ينهض، خاصة وأن اليوم كان مزدحمًا وممتلئًا بالزبائن، الذين بدا وكأنهم يهربون من قيض الظهيرة إلى المكان المُكيّف أكثر من هروبهم من الجوع، لكن الجرسون فضّل إكمال بقية يومه على كيس الأزر، من أن يستجيب لصراخ زبائنه، وقد حاولوا الدخول إليه، وإقناعه بكل السبل لإنهاء اعتصامه هناك. وهكذا أنهى يومه، ليعود إلى مخدعه وقاته وسيجاره.

مرّ أسبوع كامل، التزم فيه عُباد الحضور، لكن إلى كيس الأرز في الزاوية. وبعد هذا الوقت، أبدى الكل تسامح معه، بما في ذلك المدير الذي لا يعرف مقدسًا عندما يتعلق الأمر بالعمل. كان الكل يدخل ويخرج بجانبه، وهو على ذات الهيئة التي بدأها قبل أيام، يحدّق في الناس الذين يمرون أمامه، ويدخّن سيجاره، بتؤدة. بعد انقضاء شهر، امتنع المطعم عن إعطائه مصروفه اليومي، لكن لم يستطع أحد انتزاع كلمة واحدة منه، عن الدافع الذي جعله ينخرط في هذا الشكل من الاحتجاج؛ ثم اختفى.

في السادس من تموز، وفي الأصيل نفسه الذي نزل فيه أول مرة على ساحتنا، أحضره ذات الرجل إلى زقاق المطعم، وتركه هناك، لكن هذه المرة دون حتى أن يوضح لنا لماذا أتى به مرة أخرى؛ فالشاب الذي كان سمينًا، وأنيقًا، صار ضامرًا، وفقد وزنه بشكل كامل، ما أظهره متضائلًا وخفيفًا.. بشرته أيضًا صارت برونزية مرتخية. قعد على دكة الزقاق، فقعدت بجانبه، وسألته: أين كنت؟ التفت إليّ، وأبدا ملامح من لم يتعرف على صديقه، وقال: أنت؟ لا زلت هنا يا فتى الجرائد؟! ألا تضجر من الحياة بين الصحون. قلت له: ليست المسألة متعلقة بالضجر، إنها متعلقة بالعيش، شزرني بعيون حادة، وقال: بالعيش؟ بالعيش؟ هل تراني ميتًا أمامك.

وهكذا، أكسبه وجوده الجديد، خفة في الحركة. كان كل شيء قد اختلف فيه، باستثناء لسانه وسخريته اللاذعة من العيش. وكان نادرًا ما يطلب مني مبلغًا ماليًا في النهار، لشراء مؤنته من السجائر، يأخذه ويدسه في جيبه، ثم يقول: أنا إنسان نذل، لن أعيد لك هذا المبلغ، ضع هذا الأمر في اعتبارك. ثم يوضح: كنت أعيش بسلام في قبوي، لا أؤذى أحدًا، ثم عندما خرجت لتدبر أمري، أرسلني ابن القحبة إلى هنا ليذكرني بحياة الصحون هذه.

سألته، ما الذي يقصد بتدبّر أمره، فأشار بما لا يحتمل اللبس: سرقت باب جامع القرية، وذهبت لبيعه في السوق، وها هم يحاولون إعادتي إلى معسكرات العمل مرة أخرى. بهذه العبارة غادر، وبعد انتهاء العمل، ألفيته قاعدًا على دكة الزقاق، واضعًا ساقًا على ساق، وعندما رآني انتفض قائمًا:

– هل تدري يا صاحبي إنني في ورطة بهذه الملابس. لقد خلعت سروالي الخارجي واكتفيت بهذا الداخلي، ألا تراه، إنه سروال سباحة إلى عند الركبة، ظننت نفسي به سائحًا أجنبيًا من أولئك الذين أطعمناهم طويلًا، لكن مررت في شارع المرايا، تعرفه أنت، شارع مكتب التربية، ورأيت هيأتي في أحد المرايا الطويلة أمام إحدى المحال. يا ربي، ما أقبحني، ها أنا استجير بك لإعطائي سرولًا من التي لديك.

وفي الأماسي الكئيبة، كان يزورني، إلى قبو استأجرته قبل وقت في شارع العواضي، لكني اشترطت عليه أن لا يردد كلامًا غير مفهوم عندما يكون معي، وصُغتُ معه ميثاق شرف ضمني: يا أبا الحارث، أنا أعرفك جيدًا. هل تستطيع أن تعفيني من مهمة أن تكون مجنون في حضوري، وأنا سأقدر لك هذا الأمر، بل سأمدك بقيمة سجائرك. ابتسم لي ابتسامة واسعة. وردّ: حاضر. لن أكون مجنونًا في هذا القبو، لكن عليك بتذكيري كلما نسيتْ.

في الأول من تشرين الثاني، قضى ليلته في المدينة القديمة، وعاد فجرًا وهو يرتجف من شدة ما تعرض للضرب:

– ما الذي حدث لك؟

– شعرت بالغضب من اللافتات الإعلانية للمحلات التجارية.. تصوّر أن هناك من لا يزال يسمي دكّانه بأم المعارك؟! تصور. صعدت على ظهر برميل وحاولت إزالة اللافتة. إنها قطعة من الخشب المتآكل، وها أنا، أدفع ثمنها من أضلاعي.

ومع أوجاعه، أصر مغادرة فراشي في وقت قريب المساء، لكن لفت نظره قطعة قماشية بيضاء متسخة لا أدري من أحضرها، قال إنه يريد أن يعصب رأسه بها، لتخفيف الصداع. وفي منتصف الليلة عاد وطرق- على غير عادته- بابي، وعندما فتحت له بحذر، رمى القماشة في وجهي، وكشّر أنيابه:

– تعطيني هذه المشدّة التي تستمني عليها، إن أطفالك الذين يبكون فوق رأسي لم يدعوني أنام. وولى دون رجعة.

في أيام أخرى، كنت أراجع فيها منكب على كتابة مقالات صحفية أكثر عمقًا، كان يأتيني ثرثارًا ويود الحديث، لكن لم استطع أن أوزع نفسي عليه وعلى الكتب، فطلبت منه فضلًا، أن يكتب لي ما يود قوله، وسأقرأه لاحقًا. انبطح على أرضية الغرفة، وبدا غاية في الجدية، ويتوقف أحيانًا للتفكير فيما يجب أن يكتبه، ثم يعاود الانهماك، إلى درجة وددت فيها أن أعرف ما الذي يدور بباله. وفي اليوم التالي، حضر، فناولته كراسته ليواصل الحكاية التي لم أكن لأقرأها بسبب عجلة خطه. عاود الانبطاح، وبدأ يفكر، ثم أخذته الهنية إلى لحظة أطول، قبل أن يرمي كل شيء في وجهي، ولولا أنني أخفضت من رأسي، لاصطدم كعب دفتره بي عوضًا عن الجدار، وصاح:

– لقد تركت دراستي باكرًا، لتأتي أنت وتعيدني إلى المذاكرة، ماذا تعتقد بنفسك؟!

مرّ صيف كامل على ما يبدو، عندما أتى لي وهو يحمل شفرة حلاقة بإحدى يديه، لوّح بها في وجهي، ثم قال:

– أريدك أن تحلق لي رأسي وذقني. كان الوقت قريب الفجر، لكنه كان يعتقد أنه يستحق عناء ايقاظي. حاولت بها، لكن شعره الكثيف المتسخ والمتشابك، ولحيته الكثة الخشنة، منعاني إلا من حلاقة نصف وجه الأيسر. وقبل أن أعود إلى نومي طلبت منه أن نكمل ما بدأناه لو أنه سيخرج لشراء موس آخر، أخذ النقود وغادر، ثم عاد بكيس من السجائر عوضًا عن ذلك. حاولت أن أفاوضه لينام في القبو، لكن كان بانت رغبته في التعنت:

– لا تحاول معي، لم أعد أنام في أماكن لديها سقوف.

وفي النهار، وبينما أنا أتجول كعادتي في الشارع، في طريقي إلى القبو، راعني عدد المعاريف الذين أوقفوني، سائلين، عن ما الذي جعلني أحلق للرجل على ذلك النحو. وعند باب القبو كان ينتظرني بهيئته نصف الحليقة وابتسامة تحوّلت إلى كركرة. سألته: لماذا فعلت بي هكذا. رد:

– ما الذي فعلت بك، ألم تقوم أنت بحلاقتي هكذا.

– نعم، قمت أنا، وبرضاك.

– وأنا لم أقل شيئًا غير ذلك، لقد كنت أرد على أسئلتهم عندما يسألونني. ألست أنت من حلق لي، أخبرني، قل لي؟ ثم انقطع مجددًا.

وذات يوم، وبينما أنا أسرح في أفكاري، على الرصيف الجانبي، اصطدمت بصديقٍ لي، أوقفني، وقال لي:

– هل تتذكر صديقك الذي كنت تتسكع معه في شارع جمال أحيانًا؟ أعملت تفكيري، حتى توصلت إلى أنه يقصد عُباد، وعندما سألته عن شأنه، قال لي:

– لقد وجدته في الصباح، مع مرور طالبات المدارس، يمارس العادة السرية جهارًا نهارًا.

وفي آخر ظهور له في عالمي، كنت قد لمحته يمر بين أشجار الزينة في الجزيرة الوسطية بالقرب من شارع ديلوكس. ناديت عليه، وحاولت اللحاق به، لكنه ألتفت وبدلًا من أن يتوقف، أسرع الخطى هاربًا، تبعته. وقبل أن يضيع بين أيكة المكان، توقف، بعد أن تلبسته ملامحه الوحشية، وزجرني بأقصى ما يستطيع:

– ما الذي تريده مني؟ أنا مجنون، نعم شخص مجنون، وكلما أحاول أن أدخل إلى جنوني، تأتي أنت لتسحبني منه. ما الذي فعلته بك؟ قلّي. ألا ترَ ما أنا عليه، كلما أحاول أن أتحدث مع نفسي تأتي أنت إليّ وتعيدني إلى رشدي. لقد فعلت كل ما بوسعي، أنام في الشوارع وأمارس العادة السرية أمام المراهقات، ألا يكفيك هذا لتعرف أنني صرت مجنون؟! ألا يكفيك.

* تنويه أخير: هذا النص معالجة أدبية جديدة لنص آخر، كنت قد نشرته في أوقات سابقة في صفحة “مواعيد أخيرة”، لذا فإن بعض التفاصيل ستبدو مألوفة لقارئ كان قد قدّر له قراءة النص الآخر “سكرتيري العزيز.. سأتلقى الصفعات الآن”.

منشور برس موقع اخباري حر

منشور برس موقع اخباري حر